Qui la versione pdf scaricabile

Sembra un ritorno al passato quello a cui stiamo assistendo in questi giorni.

Improvvisamente assediati da una bulimica quantità di veline sensazionalistiche sull’Afghanistan, riscopriamo l’esistenza di un conflitto che si protrae da 40 anni e che, dopo 20 anni di “impegno” occidentale diretto, registra la riconquista completa del controllo del paese da parte dei Talebani: esattamente il medesimo soggetto per spodestare il quale si era mossa la pachidermica macchina da guerra USA/Nato.

Siccome stiamo parlando della guerra più lunga dell’epoca contemporanea, per costruire un ragionamento comprensibile sulla questione è bene riavvolgere il nastro, avendo cura di approcciare i fatti tramite gli strumenti dell’analisi marxista.

Il contesto geografico e storico

L’Afghanistan è un Paese dell’Asia centro-meridionale, che confina ad ovest con l’Iran, a sud-est con il Pakistan, a nord con le ex repubbliche sovietiche del Turkmenistan, Uzbekistan e Tagikistan e ad est con la Cina, per soli 70km di frontiera.

Fin dall’antichità, la posizione geografica ha fatto dell’Afghanistan il crocevia dell’Asia centrale, ponendo il paese al centro di dispute imperiali di varia provenienza: dai greci ai persiani, dai mongoli a turchi, arabi, britannici e russi, praticamente ogni dominazione, dal mondo antico ad oggi, ha incrociato le proprie vicende con quelle afghane.

Questa constatazione è indispensabile per comprendere lo sfaccettato mosaico etnico [1] e culturale su cui si fonda la complessità sociale e parte dell’instabilità politica che il Paese ha vissuto nei decenni a noi più vicini.

L’impero Durrani e l’emirato islamico

L’Afghanistan che conosciamo oggi, nasce come entità storica nel 1747. In quell’anno, infatti, viene assassinato Nadir Shah Afshar, ultimo grande restauratore del potere persiano che aveva unito i territori afghani al rinato impero di Persia nei primi decenni del ‘700.

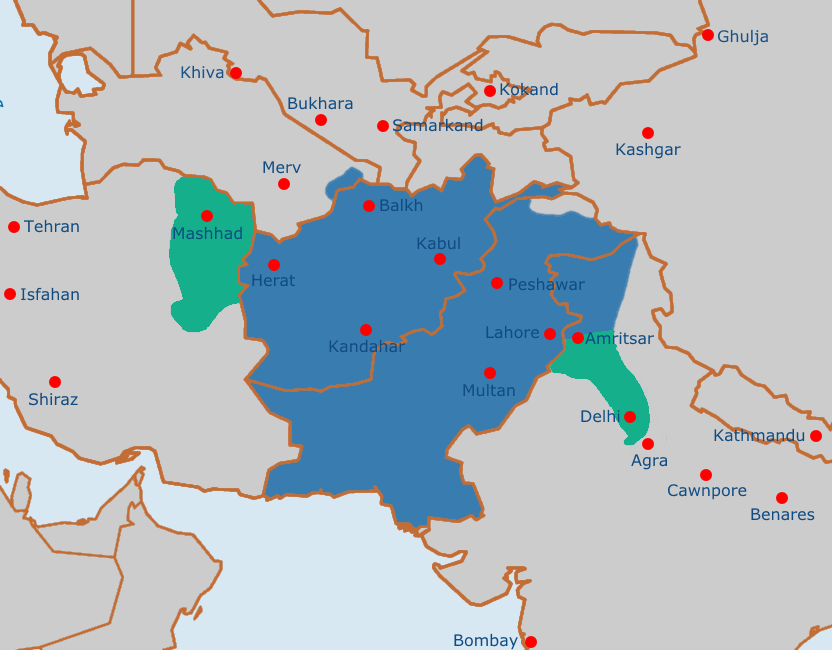

La rapida disgregazione dei domini assoggettati da Afshar conduce alla nascita di varie dinastie locali, tra cui quella afghana dei Durrani, fondata da Ahmad Shah Durrani, già comandante di cavalleria di Afshar, che, tramite le proprie doti militari, fonda un impero che dall’Afghanistan si estendeva alla totalità dell’odierno Pakistan, al Punjab indiano e alla regione del Khorasan, grosso modo corrispondente all’odierno Iran nord-orientale.

Tuttavia, quella dei Durrani è una dinastia di corto respiro (termina ufficialmente nel 1826) sia per la pochezza dei successori di Ahmad Shah, sia perché entra in collisione con gli interessi imperiali britannici, allora impegnati nella conquista dell’India prima e nel contenimento dell’Impero Russo in Asia Centrale poi.

La competizione tra Corona Britannica e Zar in Asia centrale [2], influenzò pesantemente le vicissitudini afghane, arrivando addirittura a definire i confini del Paese tra il 1885 e il 1888.

Tra ’800 e inizio ‘900 l’Afghanistan, nella forma “istituzionale” dell’emirato, combatte tre guerre contro gli inglesi (1839-1842, 1878-1880, 1919) che si concludono con il definitivo affrancamento del paese dall’ingerenza britannica e il passaggio dall’emirato islamico alla forma istituzionale monarchica.

Il periodo monarchico

Amanullah Khan, primo sovrano del neonato regno, stabilisce relazioni diplomatiche con le principali potenze europee del tempo e con la Turchia di Mustafa Kemal Ataturk, la cui azione riformatrice in funzione laica dei territori anatolici dell’ex Impero Ottomano, è riproposta in Afghanistan dal nuovo sovrano, in particolare per quanto riguarda il diritto all’istruzione e i diritti civili delle donne.

L’impatto di queste riforme su una società fortemente permeata dal patriarcato islamico e tribale sfocia in una guerra civile combattuta tra il 1928 e il 1929, che si conclude prima con la proclamazione di un brevissimo emirato islamico, poi con la restaurazione del regime monarchico ad opera Mohammed Nadir Shah.

La monarchia regge l’Afghanistan fino al luglio 1973, attuando politiche liberali di modernizzazione economica e culturale del paese che, tuttavia, non saldano le fratture etniche e tribali, ataviche in quella popolazione.

La repubblica “liberale”

L’ultimo sovrano, Mohammed Zahir Shah, viene deposto da un colpo di stato militare guidato dal primo ministro Mohammed Daud Khan che proclama la repubblica e ne diventa presidente fino al 1978.

La sua presidenza non si discosta dal percorso politico della monarchia che ha rovesciato, ma è chiamata a confrontarsi con le contraddizioni, soprattutto politiche, generate dall’apertura liberale del precedente monarca, in particolare per quel che riguarda la nascita e proliferazione di formazioni partitiche rivoluzionarie legate all’allora confinante URSS ed altre di marcata estrazione reazionaria, anche in chiave religiosa fondamentalista.

La repubblica socialista

È in questo contesto di accesa conflittualità politica che matura la cosiddetta Rivoluzione di Saur in cui il Partito Democratico Popolare dell’Afghanistan (PDPA) rovescia il regime di Khan proclamando la Repubblica Democratica dell’Afghanistan.

L’azione del nuovo regime si caratterizza immediatamente per l’applicazione di profonde riforme socialiste, che incidendo sulla struttura economica e sociale del paese, generano la radicale inimicizia dei clan tribali e del clero islamico. In particolare, questi subiscono gli effetti della riforma agraria, che distribuisce la terra ai braccianti, e dell’abolizione della decima che i lavoratori della terra erano tenuti a versare ai latifondisti locali.

Oltre al conflitto di interessi con le istituzioni ataviche del Paese, a peggiorare l’equilibrio della neonata repubblica c’è la lotta che dal 1966 si consuma all’interno del PDPA tra due fazioni, che divergono circa la tattica politica da adottare per transitare l’Afghanistan verso un ordinamento compiutamente socialista.

Quella che di fatto non è mai stata dialettica interna tra posizioni differenti, sfocia rapidamente e nel momento peggiore – già all’indomani della proclamazione della nuova repubblica – in una lotta di potere tra quadri, che unita alla crescita dell’insorgenza reazionaria nei confronti delle riforme socialiste del nuovo regime, forza la mano dell’URSS a intervenire nel paese (è il 24 dicembre 1979).

La risposta statunitense: l’operazione Ciclone

La crisi attraversata dalla Repubblica Democratica afghana a partire dalla propria fondazione non passa inosservata agli occhi statunitensi.

L’amministrazione Carter in carica, al fine di rilanciare l’azione anticomunista nei paesi del terzo mondo, riposizionare gli interessi statunitensi in Asia dopo la sconfitta vietnamita (1975) e la perdita dell’alleato iraniano (1979) e tentare di chiudere il confronto con l’URSS, già nel luglio 1979 firma una direttiva che autorizza la CIA ad istituire un’operazione volta a sostenere l’eterogeneo fronte che si contrappone al governo guidato dal PDPA.

Il piano, ideato dal consigliere per la sicurezza nazionale Zbigniew Brzezinski, prevede il finanziamento e l’armamento degli insorti contro il governo comunista locale.

A seguito dell’intervento sovietico, nel dicembre del 1979, l’operazione vive una netta escalation volta ad espandere la forza numerica e militare dell’insorgenza. La CIA, con l’appoggio dell’ISI pakistano, stabilisce entro i confini del Pakistan i campi logistici e di addestramento dei guerriglieri. Questi vengono reclutati all’interno di tutto il mondo islamico tramite il supporto finanziario dell’Arabia Saudita di cui viene messa a valore anche la rete di scuole coraniche wahhabite.[3]

È questa struttura che pone le basi per la nascita dell’“internazionale fondamentalista sunnita” che viene utilizzata dagli USA – sfuggendo più volte di mano nel corso dei decenni a seguire – per destabilizzare le aree soggette a interessi concorrenti rispetto a quelli americani: dall’Afghanistan, alla Cecenia, dall’Algeria all’ex Jugoslavia fino a Siria, Iraq e Libia. L’elenco è una lunga scia di sangue che gronda ancora oggi.[4]

La sconfitta sovietica

L’operazione statunitense incide significativamente sugli equilibri afghani determinando la sconfitta dell’URSS, che stremata militarmente ed economicamente da 9 anni di conflitto, si ritira dal Paese il 15 febbraio 1989.

Nonostante il ritiro sovietico, il governo del PDPA, retto da Mohammad Najibullah, sopravvive fino al 1992, alternando alla prosecuzione del conflitto ripetuti tentativi di dialogo e accordo politico, che gli insorti hanno regolarmente disatteso o rifiutato, conducendo infine al crollo definitivo della Repubblica Democratica afghana il 17 aprile 1992.

La guerra civile e i talebani al potere

La fine della Repubblica Democratica apre le porte ad un periodo di sanguinosa belligeranza tra le forze che avevano combattuto insieme contro l’URSS e il PDPA.

In breve: dissoltosi il comune denominatore dell’anticomunismo, le differenti fazioni jihadiste muovono guerra tra loro con l’obiettivo di consolidare il controllo sulle rispettive aree di influenza all’interno del paese e prevaricare quelle degli “alleati” del giorno prima.

Il risultato è una sanguinosissima guerra civile che termina soltanto il 27 settembre 1996, quando i Talebani conquistano Kabul ponendo sotto il proprio controllo 2/3 del Paese, corrispondenti alle frontiere occidentali e sud-orientali dell’Afghanistan. Nei restanti territori a nord, invece, si stabilisce quello che resta dell’insorgenza che aveva rovesciato il governo del PDPA sotto la guida clanistica di Ahmed Shah Massoud e Abdul Rashid Dostum.

Chi sono i Talebani

Il movimento talebano è filiazione del Harakat-i Inqilab-i Islami (“Movimento Islamico Rivoluzionario” o IRMA). Si tratta di uno dei sette gruppi dell’insorgenza anticomunista finanziata, addestrata e armata con l’operazione Ciclone dagli USA.

A differenza degli altri gruppi, questo era formato per larga parte da mullah locali, condizione che ha garantito al Movimento Rivoluzionario Islamico un ampio riscontro tra la popolazione dei territori in cui operava.

Tra questi mullah è presente Mohammed Omar, che all’indomani della sconfitta sovietica, si contrappone alle altre formazioni di insorti di cui denuncia la degenerazione fratricida che sfocia nella guerra civile.

Il suo movimento fa proselitismo tra la popolazione prostrata da un conflitto ormai decennale che non accenna a placarsi, in particolare tra gli studenti delle scuole coraniche, da cui prende anche il proprio appellativo: i talebani infatti sono letteralmente gli studenti, in questo caso del Corano.

Nel degenerante quadro interno, i Talebani risaltano agli occhi dei padrini statunitensi come l’unica forza capace di stabilizzare il Paese. Da questa constatazione nasce una riedizione su scala limitata dell’operazione Ciclone in cui il Pakistan, anche per affinità etniche, diviene retrovia logistico dei talebani, che vengono equipaggiati con armi statunitensi acquistate con denaro saudita.

L’invasione USA e NATO

Il nuovo regime fattosi emirato islamico cristallizza la situazione sul terreno che resta tale fino al 7 ottobre 2001, quando gli USA bombardano i principali centri controllati dai Talebani e invadono il Paese da nord, alleandosi con gli ultimi signori della guerra Massoud e Dostum.

L’amministrazione Bush giustifica la guerra di occupazione in Afghanistan indicando i Talebani come protettori di Al Qaida, l’organizzazione fondamentalista islamica guidata dal saudita Osama Bin Laden ritenuto principale responsabile delle azioni terroristiche che hanno distrutto le Torri Gemelle a New York e un’ala del Pentagono a Washingont D.C. l’11 settembre del 2001.

I tempi estremamente ridotti intercorsi tra il conflitto armato e il verificarsi della causa “ufficiale” che ha scatenato l’effetto dell’ennesima guerra statunitense, indicano empiricamente che l’aggressione all’Afghanistan, in realtà, era in gestazione da tempo, probabilmente da quando alla Casa Bianca sedeva ancora Bill Clinton, il quale, nel corso dei suoi mandati ha profondamente innervato la strategia statunitense e dunque l’ordine imperialista mondiale che è giunto fino ai nostri giorni, probabilmente molto più del celebre PNAC di matrice Repubblicana [5].

Nello specifico del caso afghano, la strategia dell’amministrazione Clinton muove dall’idea per cui, il dominio statunitense nel mondo post guerra fredda, sarebbe stato realizzato anche attraverso il controllo dei corridoi energetici e commerciali, di cui l’Afghanistan costituisce uno snodo naturale trovandosi nel mezzo delle rotte che collegano il bacino del Mar Caspio ricco di idrocarburi, con gli sbocchi pachistani sul Mare Arabico, in cui transitano i maggiori flussi energetici e commerciali del mondo.

La campagna militare statunitense ha gioco abbastanza facile nello schiacciare le primitive difese e strutture istituzionali talebane. Quello che non riuscirà mai a fare (ammesso che sia mai esistita una volontà in tal senso), invece, è stabilizzare il Paese [6].

In 20 anni di guerra, costata più di 2000 miliardi di dollari solo da parte statunitense [7], gli occupanti non hanno mai ottenuto il reale controllo del territorio e delle sue frontiere, e non sono riusciti a favorire la creazione di una classe dirigente minimamente accettabile.

Quella che si è liquefatta dopo l’accelerato ritiro dei militari USA/NATO, cadendo definitivamente il 15 di agosto, è stata soltanto uno squallido rimpasto di jihadisti[8] e signori della guerra anticomunisti, che hanno spartito tra se gli enormi fondi per la ricostruzione del paese tramite le rispettive reti clientelari, lasciando l’Afghanistan in rovine, gonfio di corruzione e carico di lutti.[9]

I Talebani di nuovo al potere

Al netto del sensazionalismo giornalistico occidentale, quindi, l’offensiva che ha riportato in meno di un mese i Talebani a Kabul non può stupire, come non deve stupire la totale mancanza di resistenza che gli studenti coranici hanno incontrato sul campo.

Come verificatosi durante la guerra civile del 1992-1996, è altamente probabile che larghissima parte della popolazione (compresi i coscritti nelle fila dell’esercito afghano) non ne potesse più sia degli invasori occidentali, sia del degrado garantito delle “istituzioni democratiche” imposte dagli occupanti, che in 20 anni non hanno risollevato minimamente le condizioni materiali del Paese, che anzi è stato trasformato in un narco-stato [10].

Se a questo si aggiunge il processo di “imborghesimento” che ha trasformato gli ex signori della guerra in affaristi istituzionali, l’assenza di qualsivoglia resistenza armata ai talebani è presto spiegata.

Possibili prospettive future

La situazione che si è creata sul terreno, tuttavia, apre una serie di criticità che ci interrogano come comunisti sull’immediato domani.

Il ritiro USA: sconfitta o nuova fase imperialista?

Il primo macroscopico elemento su cui riflettere è il ritiro statunitense: sia per quanto riguarda le modalità, sia per l’orizzonte strategico in cui si inserisce.

Partendo dal presupposto che la smobilitazione della macchina da guerra statunitense da un qualsiasi luogo, per noi è sempre una buona notizia, per tentare di dipanare la questione, a nostro avviso è necessario attualizzare il concetto di imperialismo in base a come si sono evolute le forme di dominio imperiale nella storia contemporanea.

Anche per questioni legate alla cultura occidentale, ci è naturale considerare la dimensione imperialista nel senso postulato della geopolitica ottocentesca: cioè come territorio occupato da una potenza a seguito della sua contesa con una potenza nemica.

Lenin, tramite una acutissima analisi della struttura creditizia e finanziaria che ha caratterizzato la prima globalizzazione, scardina radicalmente quel concetto dalla dimensione del Risiko tra stati e lo lega alla condizione materiale dei capitali che determinano l’azione imperialista degli stati in cui sono presenti.

Quando in precedenza abbiamo insinuato il dubbio che non abbia mai fatto parte della volontà statunitense l’obiettivo di controllare “fisicamente” l’Afghanistan, intendevamo suggerire l’ipotesi per cui, il capitale statunitense finanziarizzato da ormai mezzo secolo, oltre alle bolle speculative, trova valorizzazione nell’unico settore industriale in cui gli USA sono ancora dominanti: quello bellico.

Per garantire profitto ai propri azionisti e “pubblicizzare” i propri prodotti, il capitale americano ha quindi la necessità fisiologica di scatenare guerre e perpetrarle senza soluzione di continuità in una dimensione che contempla, per accrescersi, esclusivamente la prospettiva della distruzione [11].

Non siamo in grado di fornire dati strutturati a sostegno di questa tesi ma l’osservazione del percorso storico statunitense successivo alla seconda guerra mondiale, dove industrializzazione e tendenza alla guerra hanno seguito un percorso inversamente proporzionale, in cui al decremento della prima è corrisposto un incremento esponenziale della seconda, conforta empiricamente la nostra analisi.

Il parallelo più volte sollevato in questi giorni tra il 30 aprile 1975 di Saigon e il 15 agosto 2021 di Kabaul, quindi, per noi ha senso di essere posto perché le due date in questione delimitano a livello temporale il passaggio dall’imperialismo degli stivali perpetuamente sul territorio da assoggettare a quello della guerra senza limiti, in cui il dominio fisico è una condizione “fluida” nello spazio e nel tempo, legato esclusivamente alle necessità di valorizzazione del capitale, in cui le velleità di potenza della classe politica sono sempre più marginali, al punto non avere dalla propria nemmeno una narrazione mediatica spendibile come indegnamente dimostrato dall’amministrazione Biden proprio in questi giorni.

Un nuovo ordine globale

Dal nostro punto di vista quanto si sta verificando è l’ennesimo prodotto delle contraddizioni generate dall’attuale fase del modo di produzione capitalista, in cui il capitale statunitense è ancora quello che determina in misura prevalente le sorti globali.

Sorti che, a nostro parere, sono chiuse entro il vicolo cieco del profitto generato dalle instabilità: siano esse politiche (negli scenari di guerra), ambientali (con i green deal) o socio sanitarie (la messa a valore dei brevetti farmaceutici e delle piattaforme digitali nella pandemia di COVID-19).

Come ogni fenomeno dialettico, la dimensione altamente distruttiva entro cui sì muove il capitale a guida statunitense può generare spinte di controtendenza, che, nel caso afghano, possono determinare l’accelerazione dello sviluppo di nuovi assetti globali multipolari.

Molti osservatori, anche compagni, non hanno mancato di sottolineare come il ritiro statunitense può essere interpretato come tentativo di destabilizzazione dell’area centro asiatica, che finirebbe per riverberarsi sugli interessi di paesi contrapposti agli USA (Russia, Iran e Cina) o che gli USA vorrebbero attirare nella propria orbita (l’India in funzione anti-cinese).

L’osservazione ha riscontri oggettivi innegabili, al contempo per noi non è scontata una riproposizione allargata degli scenari caucasici che per tutti gli anni ‘90 hanno condizionato la Russia uscita dalle ceneri dell’URSS e posto una pesante ipoteca allo sviluppo autodeterminato delle repubbliche centro asiatiche.

Infatti, gli attori citati nel possibile cambio di egemonia nell’area, hanno dimostrato una assertività inattesa: Russia e Cina, attraverso incontri bilaterali, di fatto hanno riconosciuto ai Talebani una legittimità istituzionale di cui non hanno mai goduto i precedenti governi afghani. Inoltre, a differenza di quelle occidentali, le ambasciate russa e cinese a Kabul non sono state chiuse, segno che quello lasciato dagli USA è un vuoto destinato a durare molto poco.

Nella cornice dell’Organizzazione per la Cooperazione di Shanghai, inoltre, gli stati direttamente confinanti con l’Afghanistan hanno rafforzato i controlli alle frontiere con l’evidente obiettivo di porre una ipoteca alle eventuale estensione destabilizzante dell’influenza talebana oltre i territori riconquistati dagli studenti coranici.

Gli interessi talebani

Per altro, l’instaurazione di un grado minimo di stabilità è nell’interesse degli stessi Talebani che, come ai tempi della guerra civile, devono affrontare una concorrenza interna [12] per cui necessitano di raccogliere un grado minimo di legittimità nei confronti dei paesi confinanti e cementare con qualche forma di rilancio economico il consenso popolare raccolto negli anni della resistenza agli invasori occidentali [13].

Il ruolo della Cina

Non ci sembra dunque scontato che il ritiro statunitense debba lasciare il posto a una guerra per bande iihadiste nel cuore dell’Asia, piuttosto pensiamo che la condizione oggettiva rappresenti l’occasione per la Cina di porsi ulteriormente come fattore di stabilità nel consesso internazionale, tramite le politiche di sviluppo legate alla cosiddetta “nuova via della seta”.

Siamo consapevoli che, nella pratica, questa ipotesi è chiamata a confrontarsi con una quantità enorme di difficoltà, ma ci sembra anche l’unico orizzonte su cui possono convergere gli interessi dei Paesi dell’area e su cui anche in Occidente, tra comunisti, diventa sempre più urgente aprire un dibattito.

Note

[1] La composizione etnica è tra le più eterogenee del mondo. Con circa 12 milioni di persone, i pashtun costituiscono l’etnia più diffusa, benché non superino il 42% della popolazione. Occorre ricordare che ben 28 milioni di pashtun risiedono in Pakistan, sebbene vi rappresentino soltanto il 16% della popolazione. Dietro ai pashtun figurano i tagiki (27% degli afghani) e i popoli turcofoni (uzbeki e turkmeni, 12%). Segue una lunga lista di minoranze: gli hazara, in massima parte sciiti, popolano il centro dell’Afghanistan e hanno animato una consistente diaspora in Iran (1,5 milioni di persone); i beluci invece abitano nel sud, a cavallo con il Pakistan, e sono assertori di forti istanze indipendentiste.

[2] Gli storici parlano di “grande gioco”.

[3] Il whabbismo è un movimento religioso islamico che diffonde una dottrina basata su un’interpretazione particolarmente rigida, cioè letterale, del Corano. È nato nella Penisola Arabica, divenendo religione della casa regnante saudita. Storicamente il whabbismo è stato strumentalizzato dagli imperialismi occidentali per i propri interessi: prima dall’Impero Britannico in funzione anti-ottomana, poi dagli Stati Uniti che hanno fatto dei Saud il proprio bastione all’interno del mondo islamico sfruttandone i canali di indottrinamento per costruire l’insorgenza anticomunista in Afghanistan.

[4] Una descrizione sufficientemente esaustiva dell’eterogeneo e rissoso fronte che si contrappose al regime del PDPA e alla 40esima armata sovietica è consultabile qui.

Di particolare interesse risultano i seguenti fatti:

– per la durata di tutto il conflitto i padrini degli insorti non furono mai in grado di strutturare politicamente e militarmente i differenti gruppi sotto un’unica guida;

– le milizie reclutate, armate e addestrate dal trio USA-Arabia Saudita-Pakistan erano tutte sunnite; le due formazioni sciite legate all’Iran fecero sempre “storia a se”, di fatto proponendo quella spaccatura del mondo islamico tra sunniti e sciiti che di li a poco esploderà con la guerra tra Iraq e Iran (1980-1988).

[5] Dagli accordi di libero scambio (il NAFTA ma anche quello bilaterale con la Cina che di li a pochi mesi entrerà a far parte del WTO) in materia economica, alle azioni in politica internazionale (Oslo ‘93 con l’infausta “soluzione dei due Stati”, la definitiva demolizione di due paesi cardine delle rispettive aree geografiche come l’Iraq e la ex Jugoslavia) alle leggi che spronarono ogni ambito delle istituzioni statunitensi a “colonizzare” con la propria presenza la rete, risulta evidente come tutti i cardini del mondo di oggi fossero stati scandagliati dalle amministrazioni Clinton tra gennaio 1993 e gennaio 2001.

[7] 2261 miliardi di dollari secondo l’analisi del Watson Institute della Brown University.

Per l’Italia 8,7 miliardi di Euro.

[8] Emblematico il caso di Gulbuddin Hekmatyar, il “macellaio di Kabul”.

[9] Il macabro computo delle vittime, data la natura delle forze in campo, non può essere accurato, questi sono i numeri riportati dal Fatto Quotidiano:

Nell’ambito dell’operazione “Enduring freedom” (libertà duratura) iniziata in Afghanistan nell’ottobre 2001, sono morti più di 47mila civili afghani e 66mila tra soldati e membri delle forze dell’ordine del paese. A cui si aggiungono 2.448 militari statunitensi e 3.846 “contractor”, ossia soldati professionisti di compagnie private. Gli eserciti alleati degli Usa contano 1.144 caduti, tra questi 53 militari italiani. Le vittime tra le forze talebane e le forze di opposizione alla presenza occidentale sono state 51.191. Nel mezzo 444 operatori umanitari e 72 giornalisti. In tutto quasi 170mila caduti.

[10] Come riporta Wikipedia, la produzione e il commercio di oppiacei è letteralmente esploso con l’invasione USA/NATO dell’Afghanistan.

La constatazione che ogni organo di stampa, compresa l’enciclopedia libera più consultata al mondo, mistifica è che tale esplosione è localizzata nei territori posti sotto la giurisdizione degli occupanti occidentali, che gli oppiacei si sono premurati anche di spacciarli.

[11] Sulla questione, la testimonianza diretta di un reduce di lunga data della guerra in Afghanistan è illuminante:

“Sulla base di ciò che ho visto, le operazioni antiterrorismo degli Stati Uniti riguardano principalmente la creazione di mercati per le tecnologie e i prodotti militari degli Stati Uniti e la sicurezza delle risorse per l’impero americano.”

[12] Nel corso degli anni, e in particolare con il deterioramento del potere del Mullah Omar, i Talebani hanno subito la scissione dei Tehreek-i Taliban prima e dei Taliban Khattak poi.

Inoltre, nelle zone di confine con l’Iran è attiva una compagine di jihadisti dissidenti rispetto agli indirizzi talebani afferente al brand dello Stato Islamico denominati “ISIS del Khorasan”.

[13] Anche l’universo liberale sembra essersene accorto

https://www.ilfattoquotidiano.it/2021/08/19/afghanistan-la-legittimita-dei-talebani-passa-dagli-affari-dagli-investimenti-di-iran-india-e-arabia-al-ruolo-di-russia-e-cina-fino-al-progetto-miliardario-del-gasdotto-che-interessa-pure-agli-us/6295346/